Sand, so weit das Auge reicht - das ist das Markenzeichen der Rub al-Chali. Foto: Andreas Drouve/dpa-tmn

Oman Nomade auf Zeit in der größten Sandwüste der Welt

Morgenstimmung in der größten Sandwüste der Welt. Die Szenerie um das Zelt ist wie ein Gemälde. Dünen tragen die Goldüberzüge des Lichts. Die Rücken und Spitzen steigen zum Blauhimmel auf. Über Nacht hat der Wind den Sand neu gemasert. Ein Stück abseits sitzt Guide Mohammed Mussallem Al Mahri neben dem Geländewagen und bereitet das Frühstück vor.

Spuren verraten, dass ein Wüstenfuchs ums Lager geschlichen ist. «Die Rub al-Chali heißt übersetzt zwar ‚Leeres Viertel‘, aber das ist nicht leer, sondern gefüllt mit Leben», so der 38-Jährige. Das stimmt nicht ganz, denn die Rub al-Chali, die größte Sandwüste der Welt, ist menschenfeindliches Terrain. Im Süden der Arabischen Halbinsel nimmt sie über das Doppelte der Fläche Deutschlands ein und erstreckt sich über mehrere Staaten.

Ein Teil entfällt auf den Oman. Hier kann man sich mit Hilfe eines erfahrenen Führers wie Al Mahri einen Reisetraum erfüllen: tief in die Wüste eintauchen, einmal im Leben ein paar Tage lang Nomade auf Zeit sein – aber mit den Annehmlichkeiten der Gegenwart. Motorisiert mit Reservekanistern und GPS. Mit Übernachtungen im Zelt oder Hüttencamp.

Diese moderne Form des Nomadentums ist jedoch nur eine von mehreren, die in der omanischen Wüste aufeinandertreffen. Al Mahri kennt sie alle – und führt uns zu den Menschen, die das wahre Gesicht der Rub al-Chali prägen.

Von echten Beduinen zu sesshaften Wüstenbewohnern

Wer Bilder von echten Beduinen oder Nomaden vor Augen hat, vermummten Gestalten, die mit ihren Kamelherden umherziehen und den Härten des Klimas trotzen, wird eines Besseren belehrt. Die traditionellen Lebensformen sind passé, die Menschen sesshaft geworden. Trotzdem sagt Salime Hussin Al-Rashdi: «Ich bin immer noch Beduine.»

Al-Rashdi, 60, lebt am Rand der Wüste in Al Hashman. Er hat die Entwicklung im Schnelldurchlauf erlebt, wie er beim Empfang mit Kaffee und Datteln erzählt, einem omanischen Selbstverständnis der Gastfreundschaft, das sich nicht geändert hat.

Einst schlief er mit den Seinen im Beduinenzelt, dann stellte der Staat kostenlose Häuser mit Klimaanlage zur Verfügung. «Früher war das Leben richtig schwierig, jetzt ist es Luxus», bilanziert er und schaut gelegentlich aufs Handy. Er ist ein gefragter Mann. In seinem Hundert-Einwohner-Ort Al Hashman kümmert er sich als Vertreter der Regierung um alle Belange, von Schule und Moschee bis zu Krankenstation und Kinderspielplatz.

Der möglicherweise älteste Mann der Welt

Die Wurzeln der alten Nomadenzeit leben noch im Haus: Al-Rashdis Vater, Hussain Ali bin Ramidh Al-Rashdi, dessen genaues Alter unbekannt ist. «Nicht weniger als 115 Jahre», versichert der Sohn glaubhaft und holt historische Fotos hervor. Damit wäre Al-Rashdi senior der älteste Mann der Welt. Dank seiner Wüstenkenntnisse begleitete er die legendäre Expedition des Briten Wilfred Thesiger (1910-2003), der 1946 die Rub al-Chali komplett durchquerte.

Doch auch der moderne Al-Rashdi junior bleibt der Wüste verbunden: Nach Bürojob und Lunch fährt er täglich hinaus zu seiner Kamelherde. Besonderheiten sind die schwarzen Kamele. «Wenn ich bei meinen Tieren bin, vergesse ich alles andere», sagt er und strahlt vor Glück. Was er vermisst? «Die großen Zusammenkünfte, wenn wir alle beieinander saßen.» Heute hat jedes Haus seinen Privatbereich.

Die Wüste als Schatzkammer und Lebensraum

Guide Al Mahri steckt mit seiner Begeisterung für die Wüste an – und mit seinem Wissen über ihre verborgenen Schätze. Sobald er Luft aus den Reifen gelassen hat, um besser über die Pisten zu gleiten, wird deutlich: Diese scheinbar lebensfeindliche Umgebung ist voller Überraschungen. Al Mahri versteht es, den Sand und seine Tücken zu lesen. Er weiß, wo Dünen bis zu 300 Meter hoch aufsteigen und tennisballgroße Geoden mit funkelnden Einschlüssen zu finden sind. Er stoppt am Skelett eines verendeten Kamels und zeigt Spuren von Skinks und Wüstenspringmäusen – Leben, das sich an die Extreme angepasst hat.

Diese Anpassung zeigt sich auch in menschengemachten Oasen: Al Mahri kennt ein Sandrosenfeld und eine warme Quelle, die nur zutage trat, weil eine Ölgesellschaft bei Probebohrungen das Wasser in 200 Metern Tiefe anzapfte. Der Zufluss steht jedermann offen, lässt sich über ein Ventil öffnen und per Schlauch sogar als Dusche in der Wüste nutzen. Hier trifft man Leyqed Ali (40), der gerade einen Tankwagen mit 3000 Gallonen befüllt. Sein Ziel: eine Kamelherde, die nicht seine ist. Sie gehört einem reichen Omani – als Statussymbol.

Moderne Nomaden mit WhatsApp und Klimaanlage

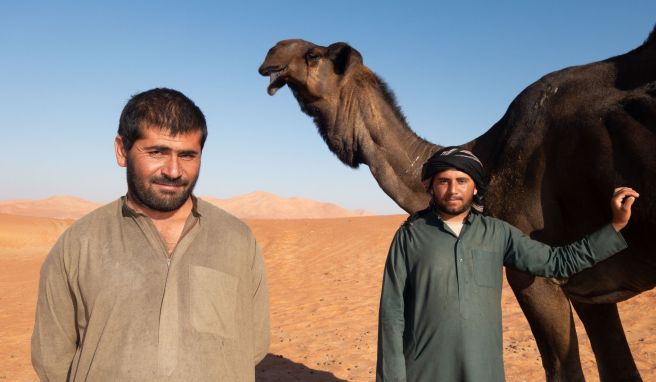

Einige Fahrstunden entfernt, irgendwo im Nirgendwo, leben Shear Ahmed (27, vierfacher Vater) und Nasir Ahmed (21, Single) – zwei Kamelhüter aus Pakistan, die zu einem Viererteam gehören, zuständig für 250 Kamele. «Das sind Nomaden der Moderne», urteilt Guide Al Mahri und setzt lapidar hinzu: «Omanis würden diese Arbeit nicht machen.»

Wie ihre Vorfahren wechseln sie alle zwei bis drei Monate mit den Herden den Standort, heutzutage allerdings mit Trucks. Alle ein bis eineinhalb Jahre dürfen sie nach Hause. Tief im Sandboden verankert ist eine Satellitenschüssel für den Internetempfang. Beide Ahmeds sind ständig per WhatsApp mit ihren Familien in Kontakt. In der Einsamkeit leben sie in einem Camp aus transportablen Raumzellen, vergleichbar mit Wohncontainern.

Heute heißen sie die Gäste im Gemeinschaftstrailer willkommen, der mit Aircondition ausstaffiert und Teppichen ausgelegt ist. Der Kühlschrank läuft über Solarenergie. Draußen haben sie ein schwarzes Babykamel geschützt bei einem Laster angebunden. Die Mutter gibt keine Milch. Nun kümmern sie sich darum.

Die Sonne des Nachmittags glüht. Nach dem Abschied ziehen sich Nasir und Shear in den Schatten zurück und dürften die Wüste ganz anders empfinden als Nomaden auf Zeit. Der Blick in die Ferne mit ihren Dünen ist ebenso traumhaft wie aus dem Zelt am Morgen.

Links, Tipps, Praktisches:

Reiseziel: Das 309.500 Quadratkilometer große Sultanat Oman liegt auf der Arabischen Halbinsel, die Rub al-Chali im tiefen Südwesten; der Einstieg in die Wüste ist etwa 250 Kilometer von der Küstenstadt Salala entfernt.

Reisezeit: Ideal für die Wüste sind die Monate Oktober bis Ende April.

Anreise: Direktflüge ab Frankfurt/Main in die Hauptstadt Maskat, ab dort Inlandsflug nach Salala.

Einreise: Mit Reisepass, der noch mindestens sechs Monate gültig sein muss. Für einen Aufenthalt von maximal zwei Wochen bekommt man bei der Einreise ein kostenloses Visum («Visa on arrival»).

Organisation: Wüstentouren unterschiedlicher Länge organisieren einheimische Veranstalter wie Arabian Sand Tours, Dunes & Stars und Empty Quarter Tours (E-Mail: ). Von Selbstfahrertouren durch die Wüste sei dringend abgeraten.

Geld: Währung ist der Omanische Rial, der 2,24 Euro wert ist (Stand: 8.10.2025). Es gibt Geldautomaten.

Strom: Nötig ist ein Adapter mit drei schmalen Stiften.

Weitere Auskünfte: experienceoman.com